手のしびれや指の動かしにくさにつながる肘部管症候群について滋賀県の整骨院が考える

2025年8月22日 カテゴリー:ブログ

手のしびれ、手や指の動かしにくさにつながる肘部管症候群

手の薬指や小指がしびれる、手の感覚がぼやけるといった感覚障害。

また、手の指が動かしにくくなるといったことが起こることがあります。

このような症状の一つに、肘の部分で神経が障害されて起こる肘部管(ちゅうぶかん)症候群といったものがあります。

肘部管(ちゅうぶかん)症候群の原因も色々とありますが、中には手術が必要と診断されることもあります。

指がしびれる、指が動かしにくいのにひじが原因?

そして手術が必要になるケースとはどういったことなのか。

そのような肘部管(ちゅうぶかん)症候群とは一体どういったものかについて考えてみたいと思います。

肘部管(ちゅうぶかん)とは

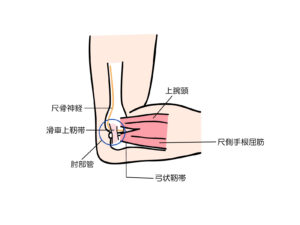

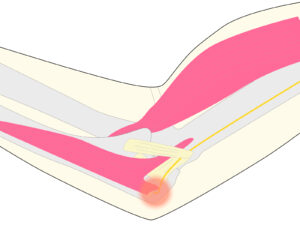

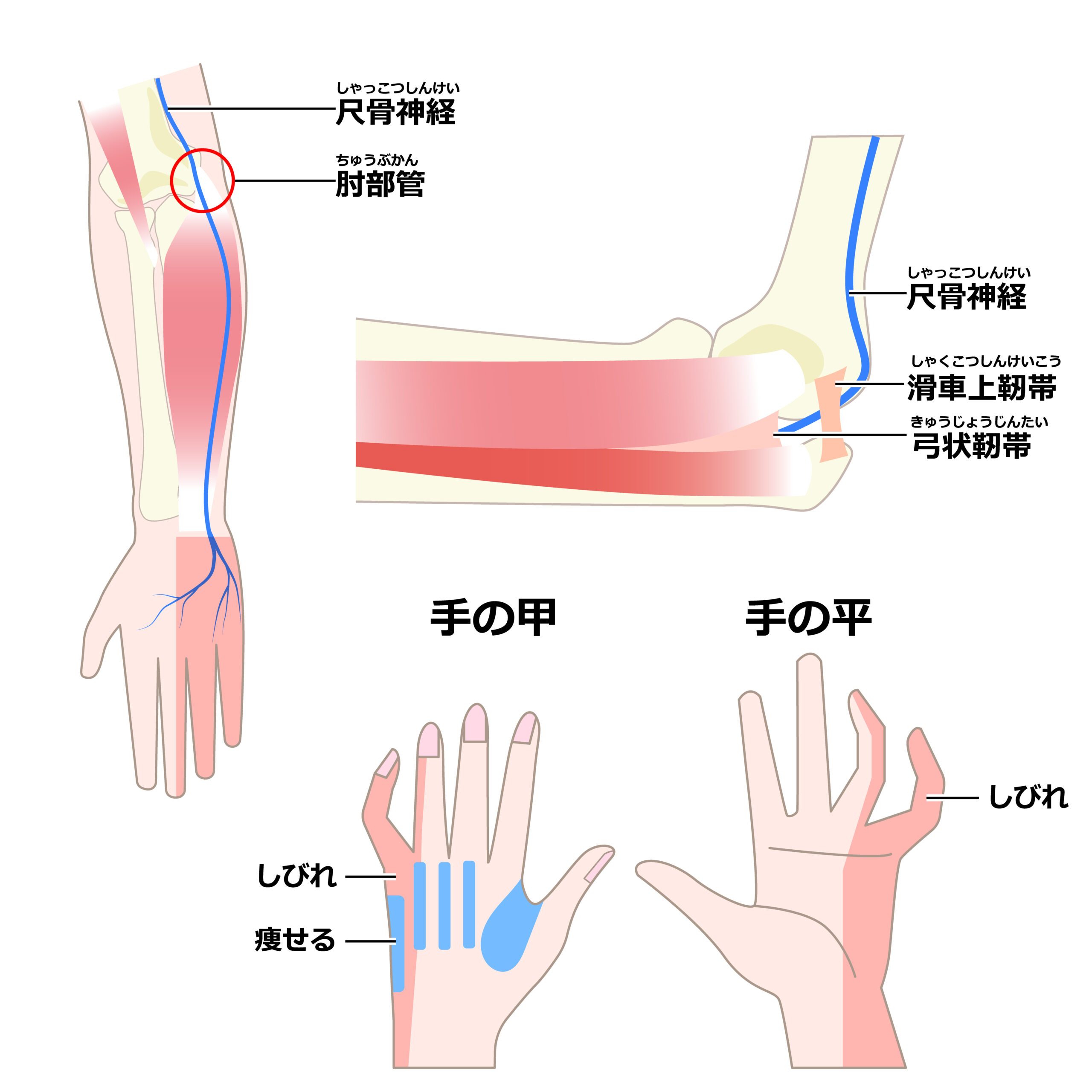

まず肘部管(ちゅうぶかん)といわれる場所ですが、

手のひらを上にして、肘の部分の小指側です。

ここに骨の凹みと靭帯(じんたい)や筋肉でできたトンネルのような空間があり、ここに神経が通っています。

この部分を肘部管(ちゅうぶかん)といいます。

ひじを机などで、打った時にビリビリと電気が走るような経験をした方は多いと思います。

手のひらを上にした小指側のひじの部分には尺骨神経(しゃっこつしんけい)という神経が皮ふのすぐ下を通っていて、神経が触れやすく敏感な部分があり、ここを何かで打つとビリビリとします。

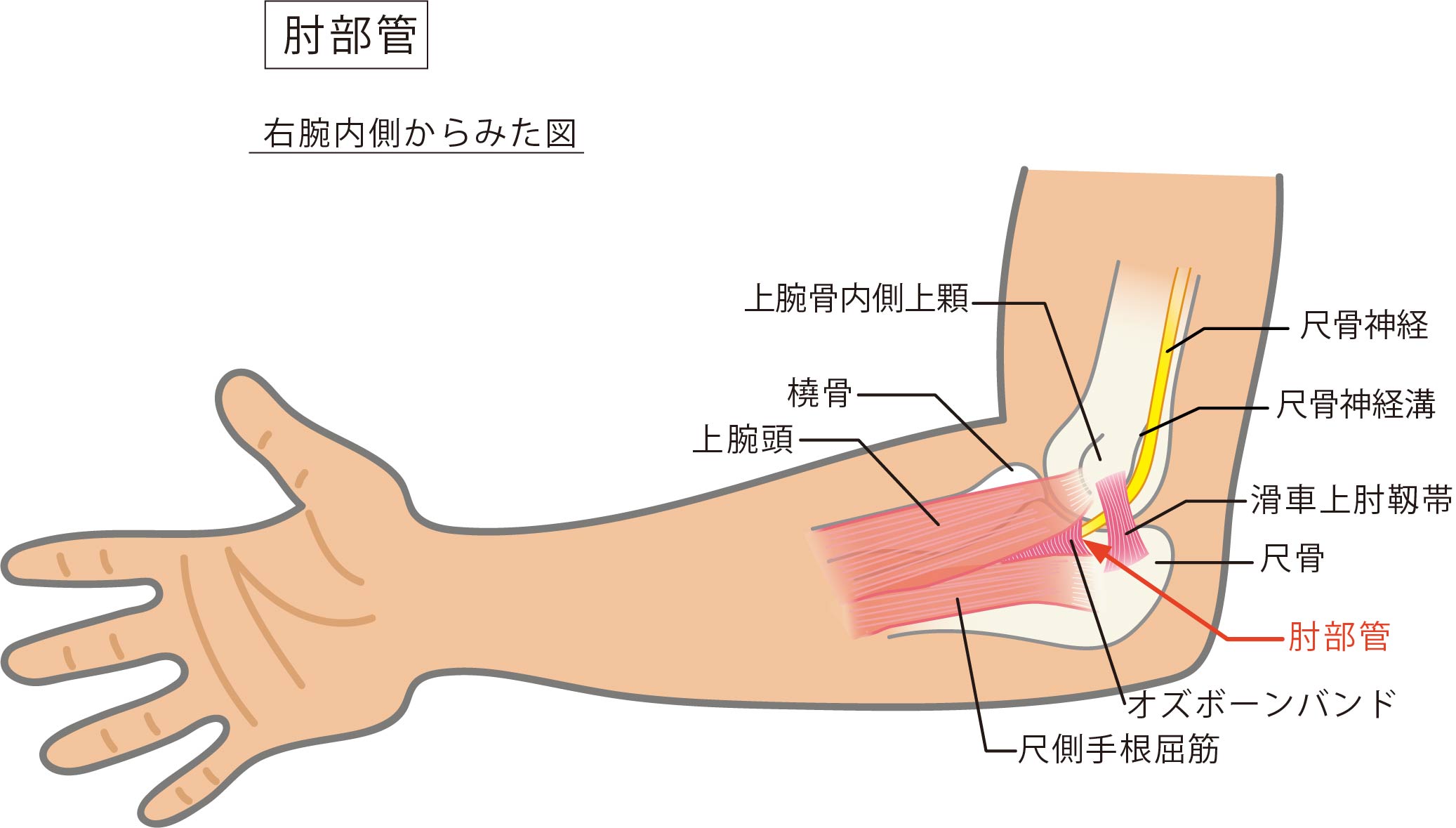

肘部管(ちゅうぶかん)の解剖

ひじの小指側の部分に骨の凹みがあり、そこに尺骨神経(しゃっこつしんけい)という神経が通っています。

この尺骨神経(しゃっこつしんけい)は薬指側、小指側の指先に向かって走っています。

(下のイラストではこの神経は黄色で描かれています。)

ここにじん帯や筋肉が覆いかぶさっています。

ここが肘部管(ちゅうぶかん)といわれる部分です。

しびれ、力が入りにくいといったことが起こる絞扼性(こうやくせい)神経障害

絞扼性(こうやくせい)神経障害とは神経がしめつけられて起こる神経障害のことです。

神経の通り道でその神経が何かに圧迫されたり、しめ付けられることでしびれる、力が入りにくいといった神経障害が起こります。

正座をするとひざから下がしびれる、足の力が入りにくいといった足がマヒした状態になると思います。

これはひざの裏の部分で神経を圧迫し、神経がしめつけられることで、ひざから下がしびれる、力が入りにくいといったことが起こります。

このように神経や血管が圧迫されるなどが起こることでその先がしびれたり、力が入りにくいといったことが起こってきます。

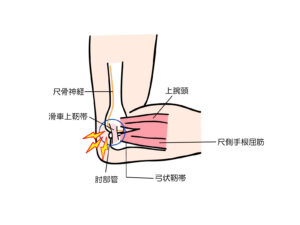

肘部管(ちゅうぶかん)症候群はひじの肘部管(ちゅうぶかん)の神経障害

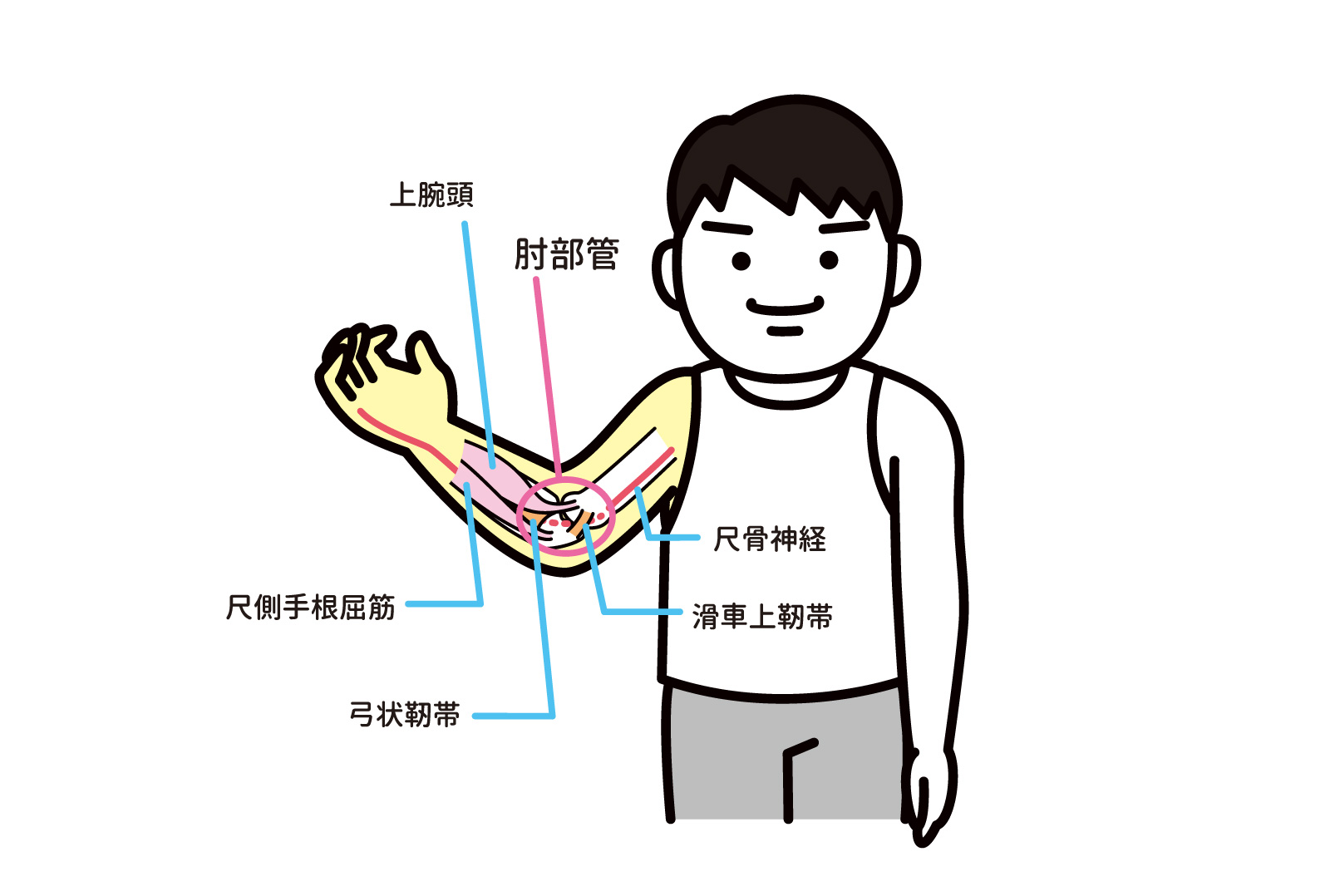

肘の肘部管(ちゅうぶかん)に何らかの原因で神経に圧迫、締め付けなどの障害が起き、その先の手や指先に障害が起こることを肘部管(ちゅうぶかん)症候群といいます。

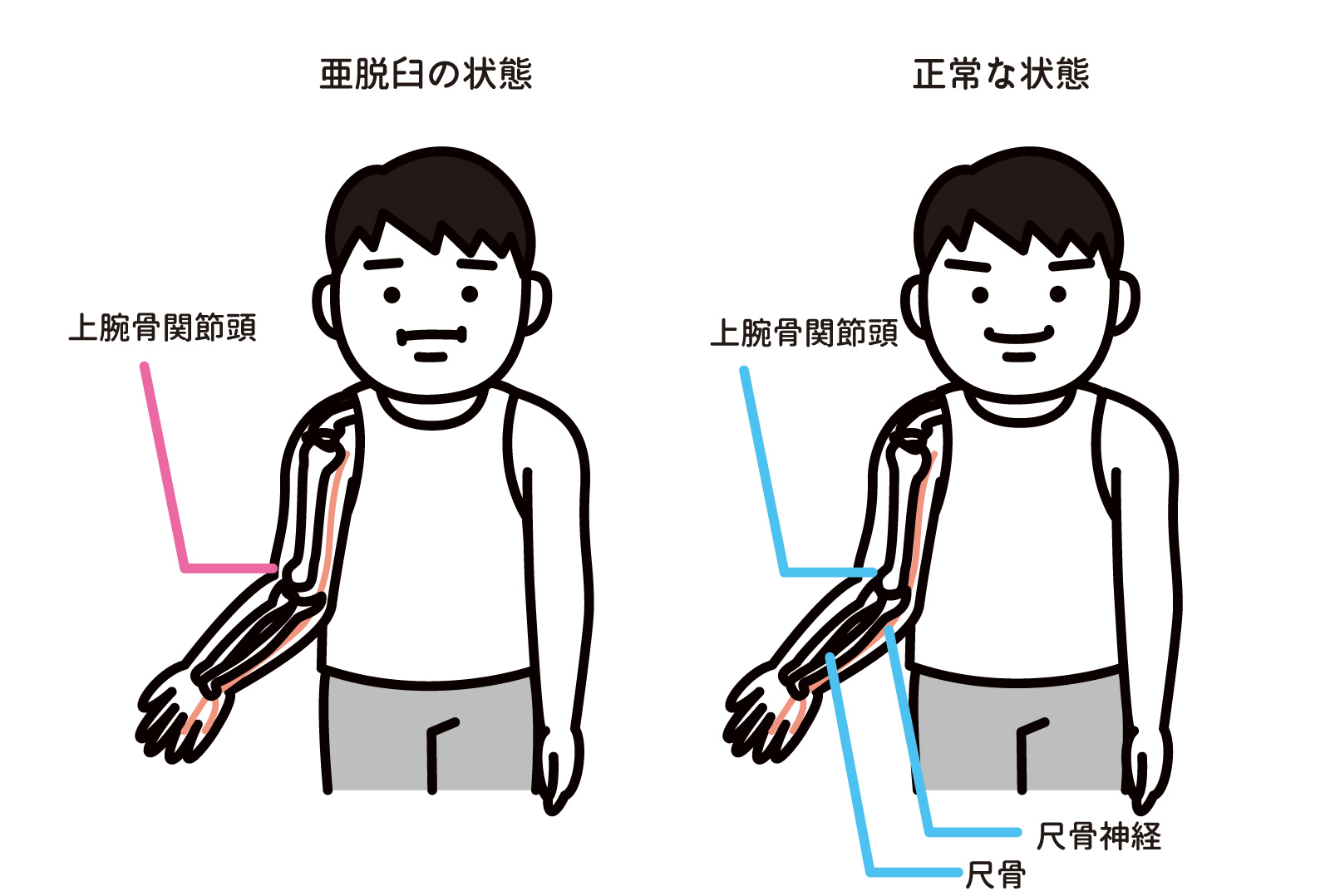

下のイラストでは青色の神経が肘の部分で何らかの形で障害を受けることで、下のイラストの手のように手の筋肉が痩せる、しびれるといったことも起こってきます。

神経はそれぞれ、筋肉を動かす、感覚が分かるという支配領域というものがあります。

肘部管(ちゅうぶかん)症候群では、尺骨(しゃっこつ)神経が障害を受けるために尺骨(しゃっこつ)神経が働く場所、尺骨神経(しゃっこつしんけい)の支配領域に障害が起こってきます。

肘は特に曲げ伸ばしの繰り返しが多い部分です。

肘の状態が良くない中で、肘の曲げ伸ばしを繰り返すことで、肘の部分で尺骨(しゃっこつ)神経がダメージを受けてしまうこともあります。

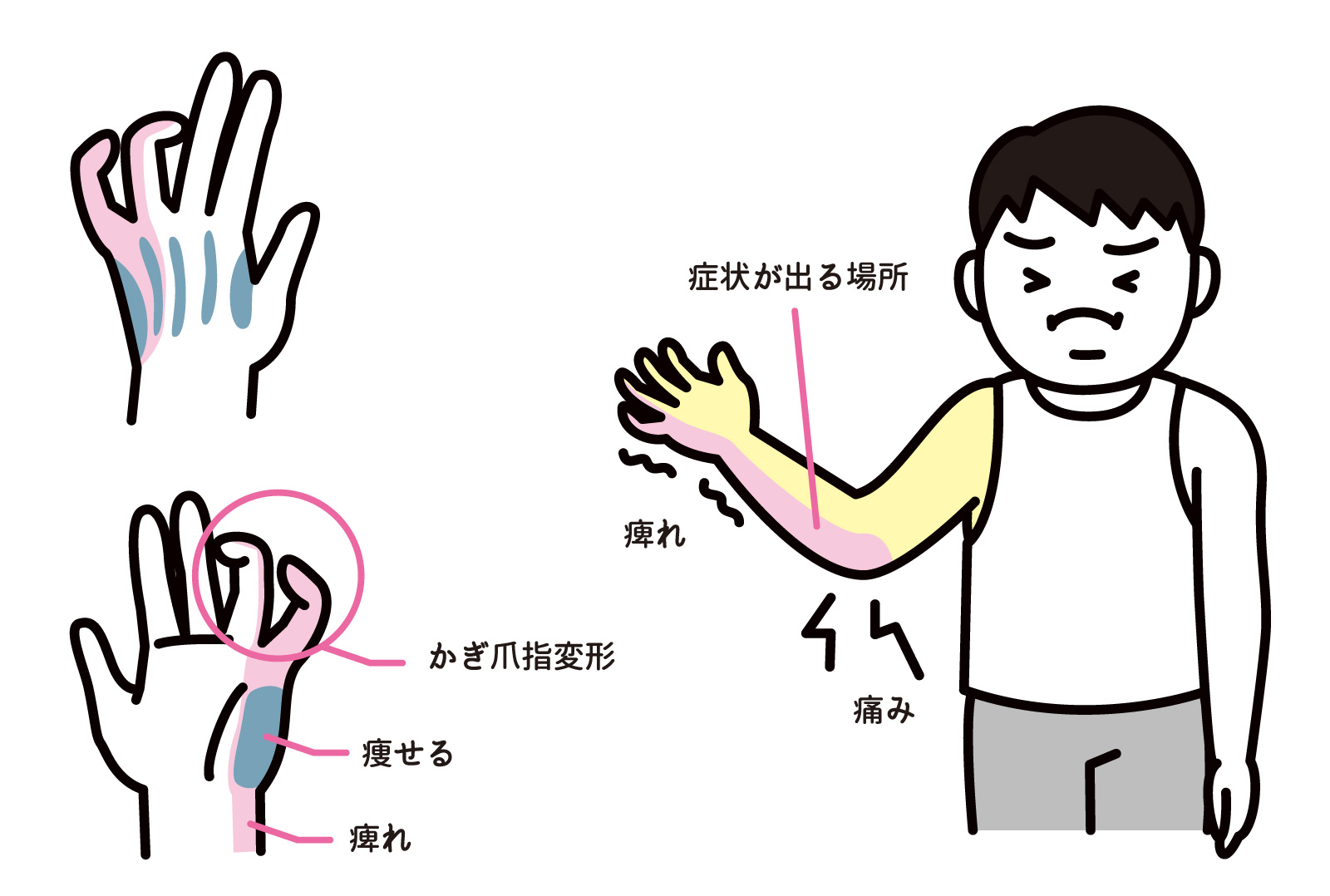

肘部管(ちゅうぶかん)症候群の症状

・初期症状

小指や薬指、手の甲のしびれや感覚の異常腕のしびれやだるさの時もあります。

・ひどくなると

手の指の動かしにくさ握力の低下

手の甲の筋肉がやせてきたり、小指側のふくらみがやせてきたりします。

尺骨神経の働く場所に障害が起こるため小指側(薬指辺りまで)に障害が起こります。

肘の部分で障害が起こる肘部管(ちゅうぶかん)症候群の原因

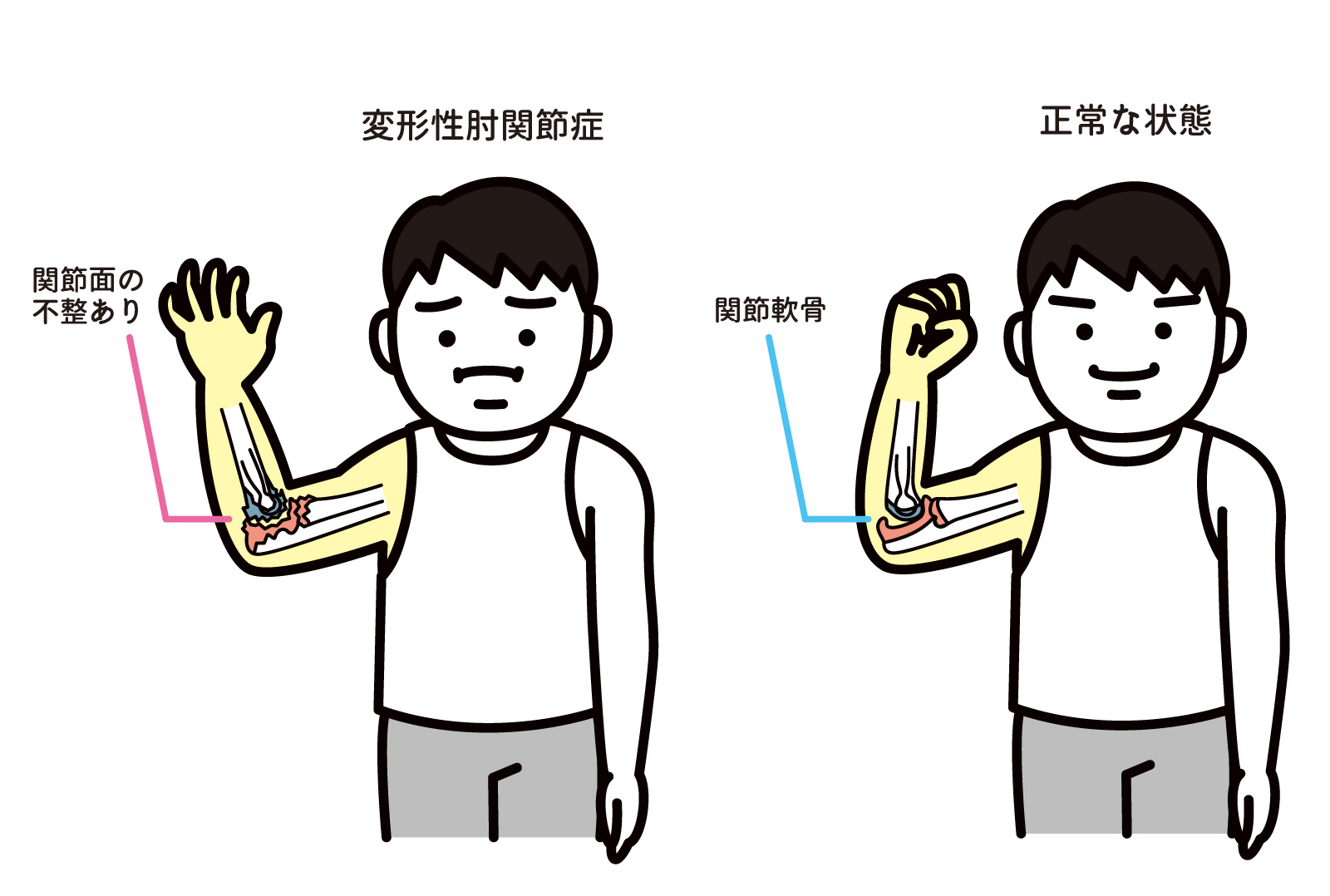

一般的によくいわれる原因をいくつかあげておきます。1.加齢などによる肘関節の変形(変形性肘関節症)

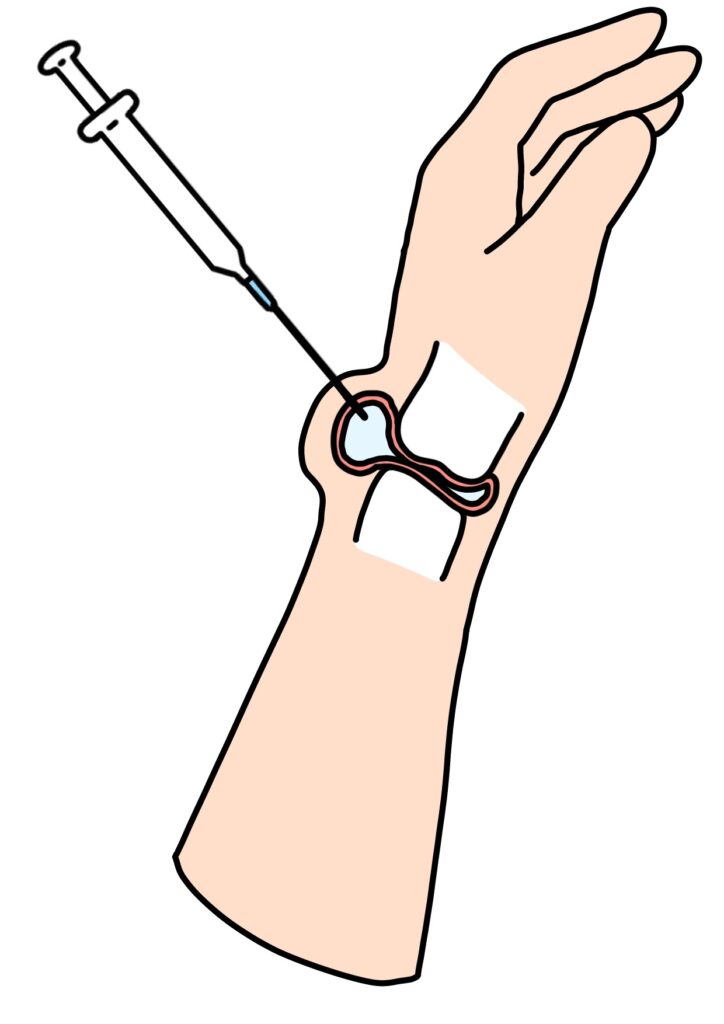

2.できものが出来て神経を圧迫

ガングリオンといわれる、良性のできものによって神経を圧迫するケース。

ガングリオン自体は関節に水がたまるようなものですが、これが肘部管(ちゅうぶかん)の部分で出来てしまい、ガングリオンが神経を圧迫してしまった場合に手のしびれや、動きにくさといった神経の障害問題が出ます。

(ガングリオンは下のイラストのように手首に出来ることが多いようです。)

3.神経の亜脱臼

・脱臼、亜脱臼とは

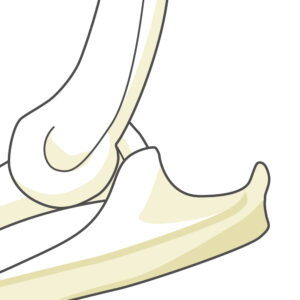

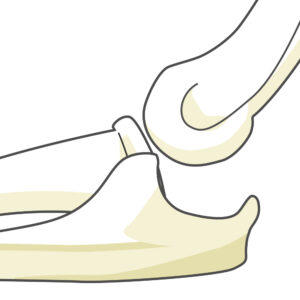

まず脱臼とは組織が完全に飛び出した状態のこと、亜脱臼とは組織が完全に飛び出さずに少しはみ出てしまうような状態のことです。下のイラストはひじの骨が脱臼した状態、亜脱臼した状態です。

肘の骨の完全脱臼

肘の骨の亜脱臼

・肘の尺骨神経の亜脱臼(あだっきゅう)

肘の尺骨神経が通るひじの骨の凹み(肘部管)が浅い人がおられます。凹みが浅いことで、ひじの曲げ伸ばしの時に、肘の部分で神経が少しはみ出てしまう(亜脱臼)を起こしてしまいます。

ひじの曲げ伸ばしで神経が少しはみ出る⇔少しはみ出た状態から戻るを繰り返しそれによって神経もダメージを受けていきます。

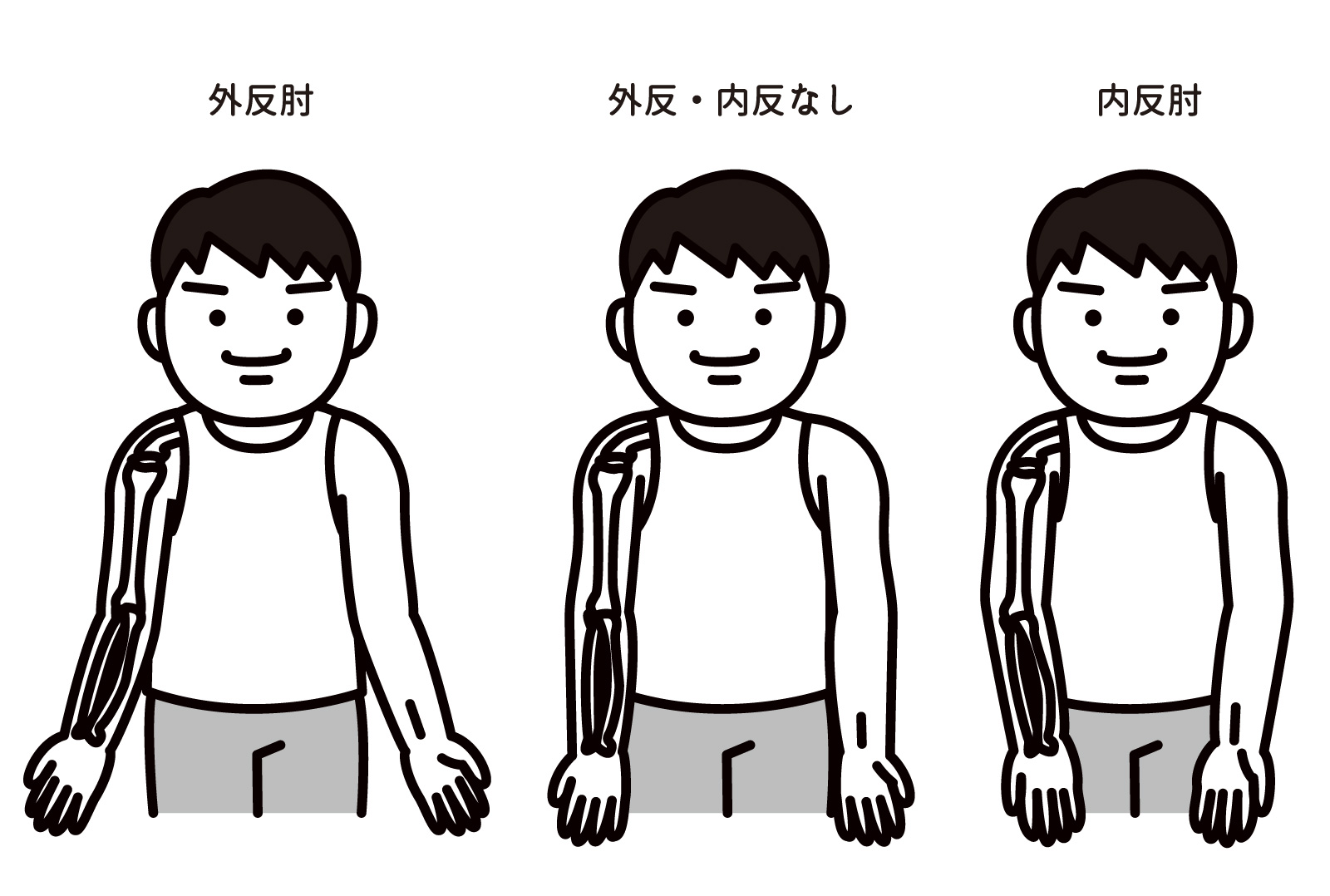

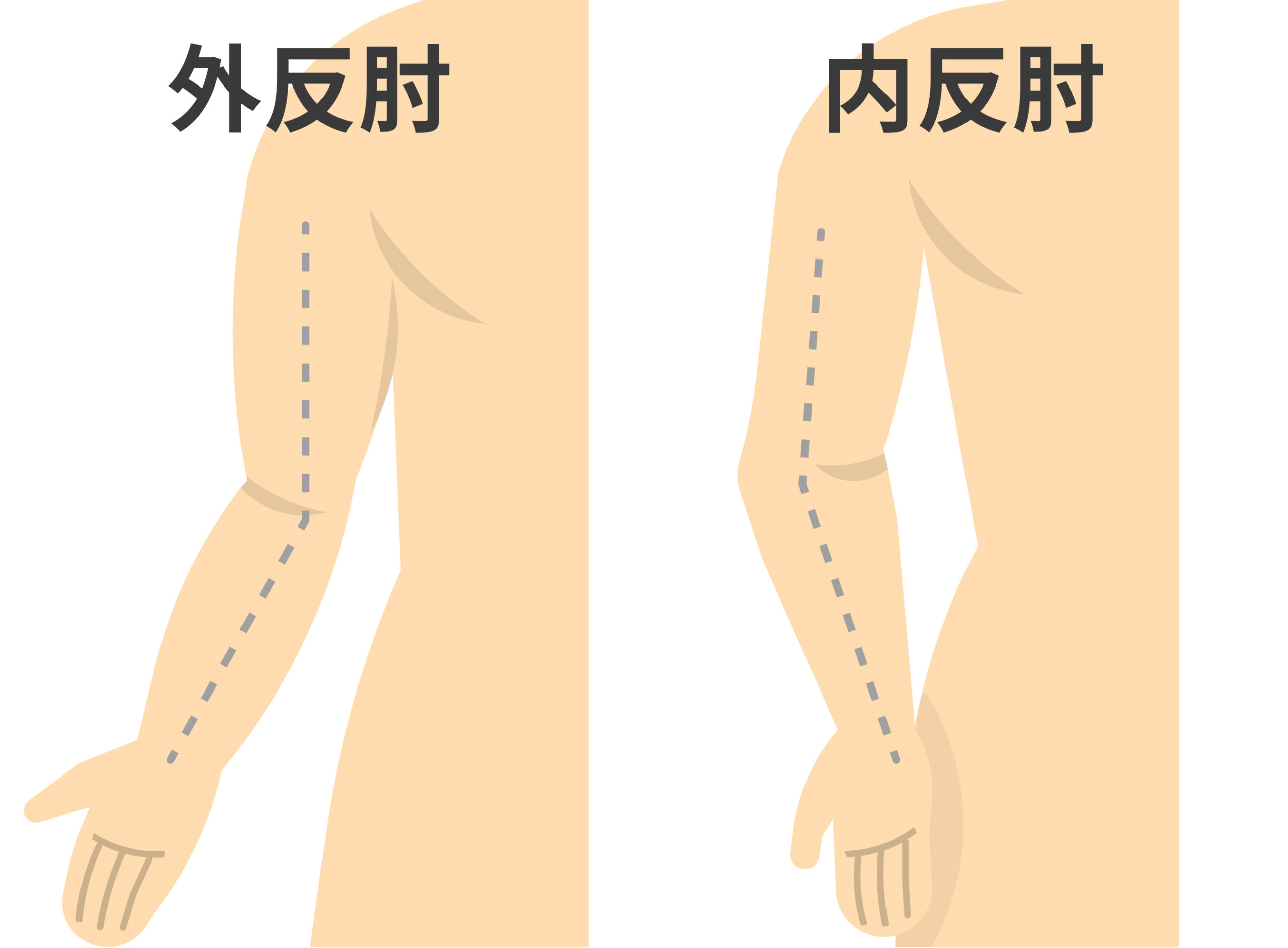

4.きつい外反肘(子どもの頃に起こした肘の骨折後の成長障害による肘の変形で肘神経を圧迫)

肘の形は人によって生まれつき、外側に反る外反肘、内側に反る内反肘という形状の人がいます。

一般的にはこれは体質で問題ないものです。

ただ、子どもの頃にひじを骨折した場合に、その時は問題なくても、その後、骨に成長障害が起きて、ひどい外反肘になってしまうことがあります。

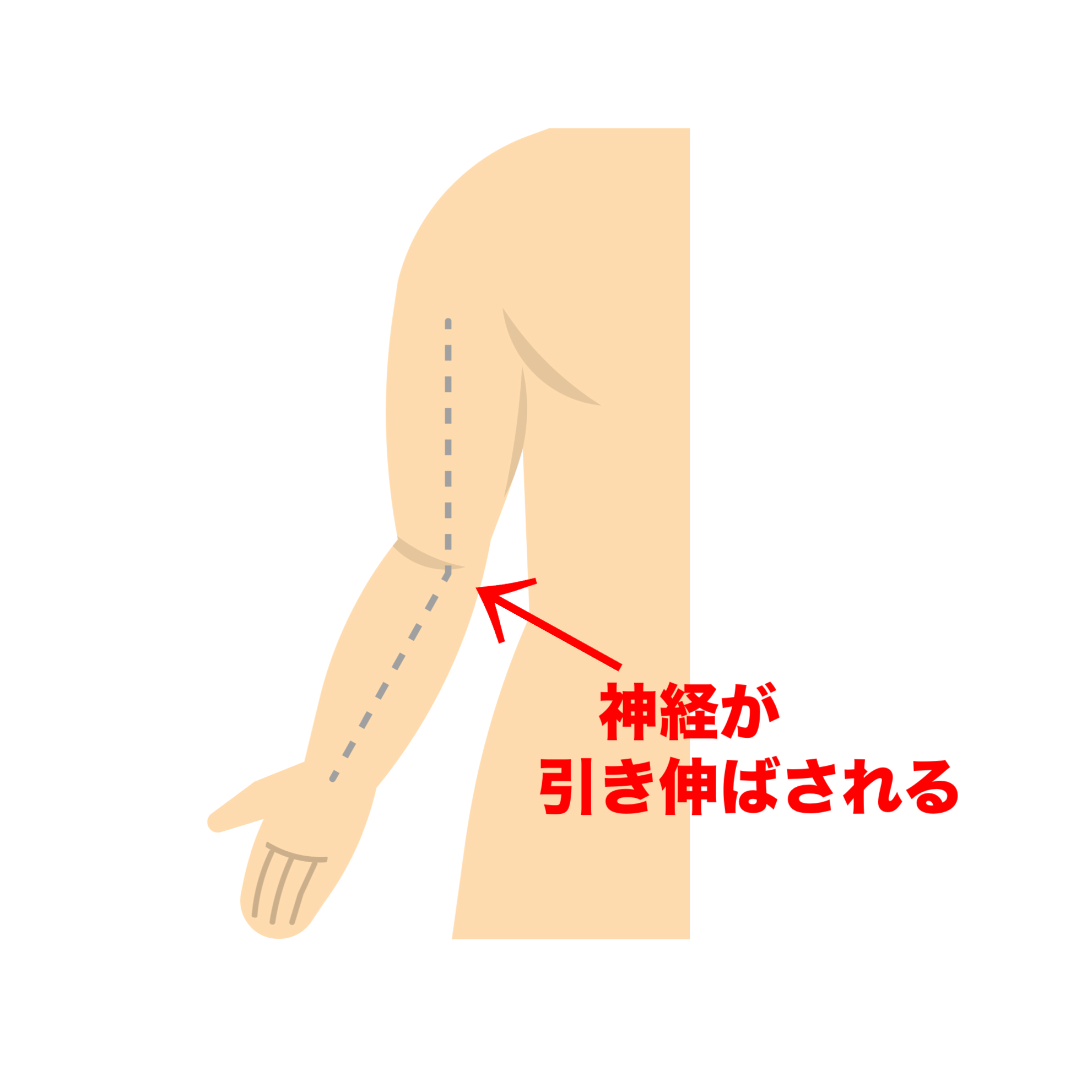

外反肘が強くなることで肘部管(ちゅうぶかん)の部分で神経が引っ張られる形になり、神経を圧迫してしまい神経障害が起こりやすい状態になります。

5.内反肘(ないはんちゅう)

先ほどの外反肘(がいはんちゅう)と反対の内反肘(ないはんちゅう)が原因で神経が障害されて肘部管症候群が起こってくることもあります。

6.腕を使うスポーツで肘に負担がかかってくるもの

野球の投球、バレーのアタックやテニスやバドミントン、ハンドボールといった腕を振るような動作の際にひじの肘部管(ちゅうぶかん)に繰り返し負担がかかり指先がしびれるといったこともあります。

7.原因のはっきりしないもの

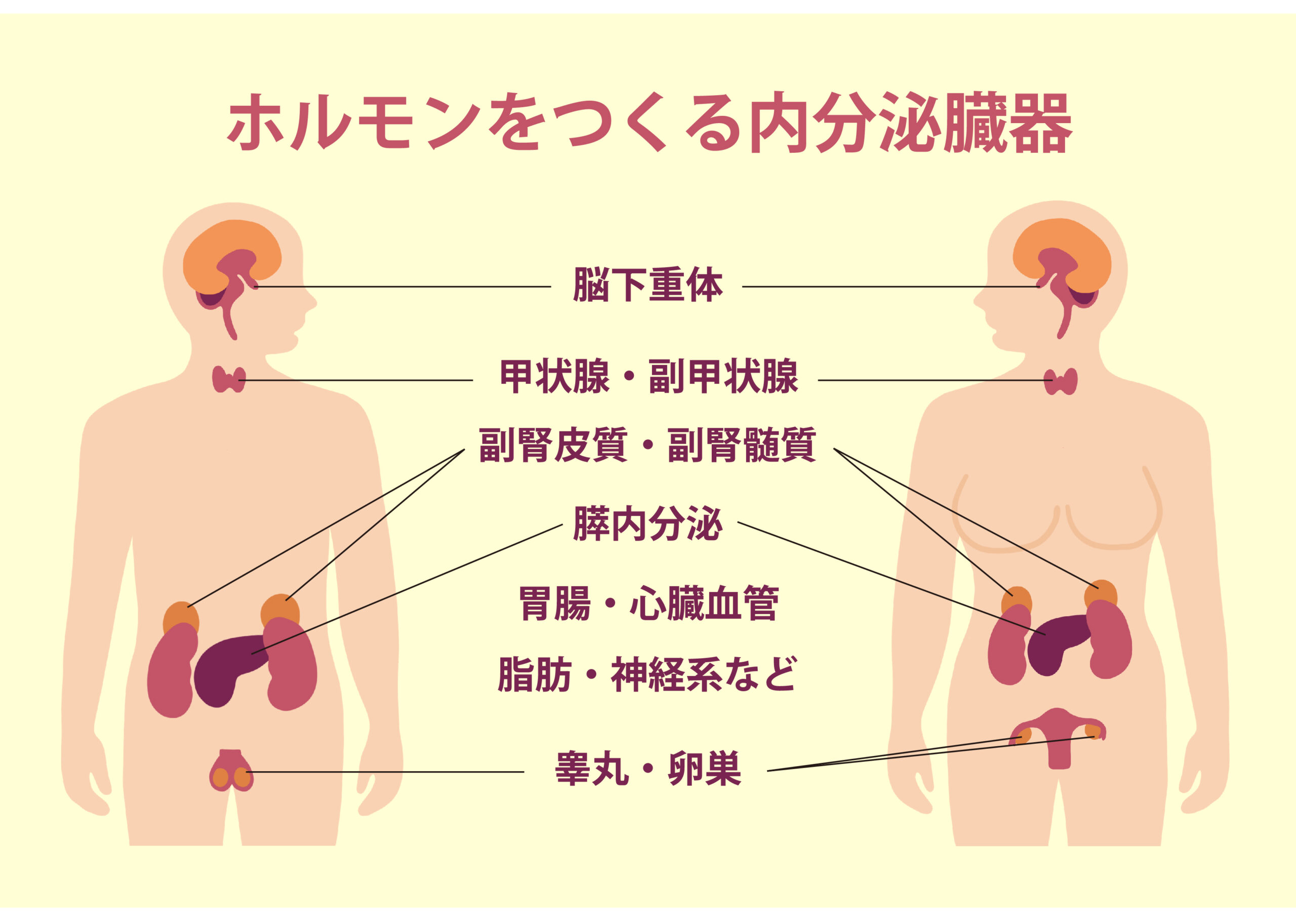

肘部管(ちゅうぶかん)症候群は、医学的には原因が不明なことも多いとされています。仕事やスポーツ、日常生活で、ひじの過度な使用がきっかけになることが多いですが、出産前後や更年期の場合は内分泌系の関与もいわれています。

多くのケースで肘の肘部管(ちゅうぶかん)の部分で神経が圧迫されたり、神経が締め付けられたりと神経がダメージを受けることによってその先の、手の小指側にしびれ、力の入りにくさ、指が動かしにくいといったとが起こりますが原因が分からないものもあります。

指を繰り返し使うといった動作も肘に負担がかかる

指を動かす筋肉は実は肘に沢山ついています。

下のイラストのように指を動かす筋肉が肘に沢山ついているのが分かると思います。

筋肉が使われると筋肉が収縮し、筋肉の付着部分の骨には引っ張られるストレスがかかります。

指を繰り返し使う行為は肘にも負担がかかってきます。

指を繰り返し使うことで肘に負担がかかり、肘部管(ちゅうぶかん)に走る神経の周りの筋肉が硬くなることや、指を使いすぎることにより筋肉やその他の組織が肥厚することで神経を圧迫してしまうこともあります。

パソコンのキーボードやスマホの繰り返しの操作が肘への負担になることがあるので特に症状がある人はこういったことにも注意は必要です。

肘部管(ちゅうぶかん)症候群を放っておいてもいいのか?

肘部管(ちゅうぶかん)症候群がひどくなり手術と診断される方もおられます。

放っておくことでしびれや動かしにくさといったことが悪化していくこともあるので、やはりしっかりと治療していく方がいいと考えます。まずは病院でしっかりと見てもらうことも大切です。

そして、小指や薬指のしびれや動かしにくさ=肘部管(ちゅうぶかん)症候群ではありません。

手のしびれ、動かしづらさは、

肘部管(ちゅうぶかん)症候群の場合もあれば、

それ以外にも首が原因の場合、

手首が原因の場合、

また脳こうそくの前兆という場合もあります。

現在の手のしびれや動かしづらさがどこから起こっているのかを調べてもらう為にも、一度病院で見てもらうことをおすすめします。

生活習慣による肘部管(ちゅうぶかん)症候群

パソコンのキーボードの操作やスマホの操作の繰り返しがひじの肘部管(ちゅうぶかん)に負担がかかることもあります。

指を繰り返し使う行為はひじの負担にもなります。

指を動かす筋肉がひじの肘部管(ちゅうぶかん)にもつながっているからです。

症状が出ている方は指や腕を使う動作の頻度を落とす対策は必要です。

また、適度に身体を動かすことも重要です。

ジョギングやウオーキング、ラジオ体操でもいいので身体を動かしてほしいと思います。

腕を使うスポーツの肘部管(ちゅうぶかん)症候群

野球やハンドボールの投球、バレーやバドミントン、テニスや卓球のアタックやスマッシュの際に肘に負担がかかり指先がしびれるといったこともあります。

こちらはフォームの問題と共に身体や肘につながる肩周囲、腕の筋肉がうまく機能しない状態でスポーツを行うことで肘に負担がかかるフォームになってしまうこともあります。

安静だけで良くならないことの方が多く、ひどくなるまで放置するとパフォーマンスの低下と共にひどくなれば握力が低下したり、完治までに時間がかかる状態になることもあります。

治療と共に身体の状態を改善していく必要があります。

滋賀県にある当院の肘部管(ちゅうぶかん)症候群の考え

肘部管(ちゅうぶかん)症候群の原因は肘部管(ちゅうぶかん)周辺に障害が起こっている事実はありますが、その前段階の身体の状態の悪さというものの影響も大きくあります。

仕事やスポーツが影響するというのも、影響するほどの負担が肘にかかってきて肘の状態が悪くなっているから肘部管(ちゅうぶかん)症候群が起こってきます。

肘部管(ちゅうぶかん)に負担がかからない身体づくり、腕や指がスムーズに動く身体作りが肘部管(ちゅうぶかん)症候群の改善や予防に必要なことです。

滋賀県にある当院の肘部管(ちゅうぶかん)症候群への施術

当院では神経にアプローチして生活習慣や何らかの結果、使えなくなった筋肉に対して使えるようにアプローチしていきます。

また、継続的に過度に緊張をおこしている筋肉に対して、正常に働いてくれるように神経を通して刺激をいれていきます。

特にひじの筋肉がうまく機能していないので、この部分を改善することで神経の負担を減らしていきます。

肘部管(ちゅうぶかん)を構成する尺側手根屈筋は手の小指側の動きに働く筋肉でもあります。

こういった部分が改善されることで圧迫されている神経を開放していきます。

スポーツ選手に対しては肘と共に肩の状態や腕の状態も肘の負担に関わってきます。

施術によって腕の状態、肩の機能を回復できるように施術していきます。

投球の際に肘にかかる負担が減らせるようにアプローチしていきます。

腕や指のしびれ、肘部管(ちゅうぶかん)症候群の症状で良くならないとお困りの方もたかおか整骨院にご相談ください。